Verschiedentlich haben Schweizer Unternehmen in Erwägung gezogen, ihre Angestellten in Bitcoin oder Ethereum zu vergüten. Einige Unternehmen haben zudem ihre Pläne bereits in die Realität umgesetzt. Während die Schweizer Rechtsordnung Krypto-Löhne grundsätzlich zulässt, gibt es bei der Ausgestaltung gewisse Grenzen zu beachten. Der vorliegende Beitrag soll einen Überblick über die geltende Rechtslage geben und der Frage nachgehen, wie Krypto-Löhne zu strukturieren sind.

Good News from New Zealand

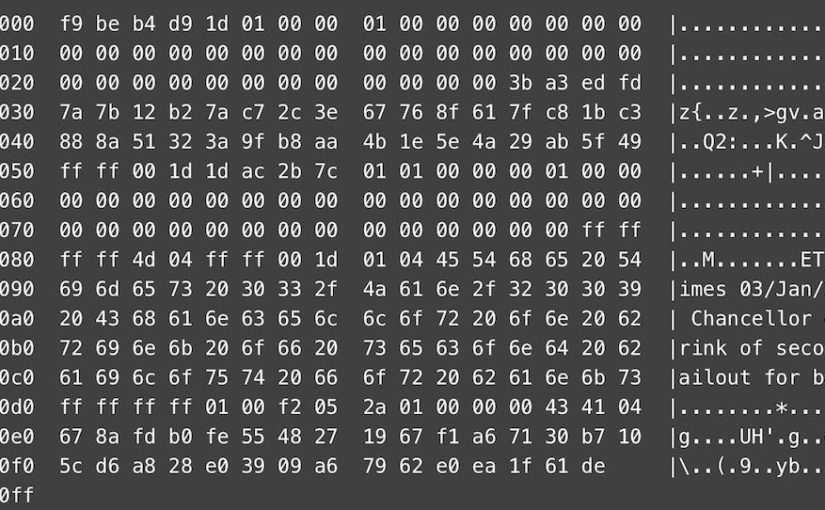

Seit dem 1. September 2019 können neuseeländische Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer in Kryptowährungen entlohnen. Die neuseeländische Steuerbehörde Inland Revenue Department ist verantwortlich für die verbindliche Regelung (Tax Information Bulletin, vol. 31, no. 7, 2019). Es mag im ersten Moment überraschend sein, dass eine Steuerbehörde die Regelung erlassen hat und nicht der Gesetzgeber oder ein Zivilrichter. Dies ist allerdings auf das «pay as you earn»-Prinzip oder «PAYE» zurückzuführen, wonach ein neuseeländischer Arbeitgeber die Einkommenssteuer direkt vom Gehalt des Arbeitnehmers abzuziehen und der Steuerbehörde abzuführen hat.

Was ist ein Krypto-Lohn?

Klärungsbedarf besteht hinsichtlich der Frage, was unter einem Krypto-Lohn zu verstehen ist. Die neuseeländische Behörde spricht von «crypto-assets», meint damit aber primär Kryptowährungen. Dabei knüpft sie die Ausrichtung von Krypto-Löhnen an drei Bedingungen:

- Die Kryptowährung, die als Lohn ausgerichtet wird, darf keiner Sperrfrist unterliegen. Sie muss dem Arbeitnehmer sofort zur freien Verfügung stehen, sei es für Konsumausgaben oder sonstige Aufwendungen oder sei es zwecks Umtausch in eine staatliche Fiatwährung.

- Die Kryptowährung muss auf einer Krypto-Börse direkt in eine Fiatwährung (z.B. Neuseeland-Dollar oder US-Dollar) umgetauscht werden können. Das heisst, es muss ein entsprechendes Handelspaar bestehend aus Kryptowährung und Fiatwährung existieren. Unzulässig wäre demgegenüber ein Krypto-Lohn, den der Arbeitnehmer lediglich über den Umweg einer anderen Kryptowährung in eine Fiatwährung umtauschen kann.

- Die als Lohn ausgerichtete Kryptowährung muss primär Geldfunktion aufweisen. Alternativ kann der Wert der Kryptowährung an eine oder mehrere Fiatwährungen gebunden sein. Kurzum, es muss sich um Coins und Tokens handeln, die nach herkömmlicher Auffassung hauptsächlich als Zahlungsmittel verwendet werden. Darunter fallen vor allem Kryptowährungen wie Bitcoin und Litecoin und wohl auch Ether und Dai. Bei den Fiat-Stablecoins kommen bspw. USD Tether und Paxos in Frage.

Mit den erwähnten Bedingungen will die neuseeländische Behörde sicherstellen, dass als Lohn lediglich Kryptowährungen verwendet werden, die genügend «money-like» sind. Kryptowährungen, die diese Bedingungen nicht erfüllen, gelten allenfalls als nicht-monetäre Leistungen des Arbeitgebers.

Der Lohn im Schweizer Recht

Neuseeländische Arbeitgeber haben Löhne unter dem Wages Protection Act 1983 grundsätzlich in «money» zu bezahlen. Damit ist der neuseeländische Dollar gemeint, und zwar in Form von Bargeld. Allerdings können Arbeitgeber und Arbeitnehmer schriftlich davon abweichen und bspw. Banküberweisungen als Erfüllungsform vorsehen. Damit scheint die neuseeländische Rechtslage nicht grundlegend anders zu sein als diejenige gemäss Schweizer Obligationenrecht.

Das Schweizer Arbeitsrecht ist in seinen wesentlichen Zügen im Obligationenrecht, im Arbeitsgesetz und dessen Verordnungen sowie in Gesamt- und Normalarbeitsverträgen geregelt. Während der Arbeitnehmer primär seine Arbeitskraft dem Arbeitgeber zeitlich zur Verfügung stellt, schuldet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen Lohn. Der Lohn wird grundsätzlich als Geldlohn ausgerichtet, es kann aber auch ein Naturallohn vereinbart werden (Art. 322 Abs. 1 Obligationenrecht).

Geldlohn

Gemäss Art. 323b Abs. 1 Obligationenrecht hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen «Geldlohn […] in gesetzlicher Währung» auszurichten. Allerdings können Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch «Abrede» eine andere Form von Geldlohn vorsehen. Zudem ist es möglich, dass eine bestimmte Form von Geldlohn «üblich» ist.

Art. 84 Abs. 1 Obligationenrecht bestätigt ebenfalls, dass Geldschulden grundsätzlich in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen sind. Der Begriff der gesetzlichen Währung resp. des gesetzlichen Zahlungsmittels ist im Bundesgesetz über die Währung und die Zahlungsmittel geregelt. Für die Schweiz ist dies der Schweizer Franken. Demnach gelten die vom Bund ausgegebenen Münzen, die von der Schweizerischen Nationalbank ausgegebenen Banknoten und die auf Franken lautenden Sichtguthaben bei der Schweizerischen Nationalbank als gesetzliche Zahlungsmittel. Die einen mag es überraschen, dass Bank- und Postüberweisungen kein gesetzliches Zahlungsmittel darstellen. Es handelt sich dabei um privat emittierte Formen des Schweizer Frankens, die allerdings im Rechtsalltag de facto bedeutsamer als Münzen und Banknoten sind (obschon das Gegenparteirisiko je nach Emittentin sehr unterschiedlich ausfallen dürfte).

Der Wortlaut des Gesetzes lässt zu, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer von der gesetzlichen Standardlösung durch Verabredung abweichen. So bestätigte das Bundesgericht in einem Urteil, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer Geldlöhne in Fremdwährungen (z.B. Euro) vereinbaren können. Ferner kann ein Geldlohn in anderer Form als gesetzlicher Währung sogar «üblich» sein, namentlich aufgrund einer entsprechenden Branchenpraxis.

Wir können also festhalten, dass privat emittierte Währungen unter dem Schweizer Obligationenrecht grundsätzlich zulässige Formen eines Geldlohnes darstellen. Es gibt zudem keinen zwingenden Grund, dass es sich bei Privatwährungen um Bankbuchgeld handeln muss. Anders als Kryptowährungen sind Buchgeldforderungen aber immer noch in Schweizer Franken denominiert. Allerdings ist wie erwähnt im Schweizer Arbeitsrecht die Ausrichtung eines Geldlohnes in einer Fremdwährung rechtlich möglich. Kryptowährungen sollten darum für diesen Zweck mit Fremdwährungen gleichgestellt werden (in steuerlicher Hinsicht werden sie bereits wie Fremdwährungen behandelt).

Naturallohn

Man könnte einwenden, dass Kryptowährungen aufgrund ihrer noch knappen Verbreitung und der hohen Preisvolatilität gar keine Form von Geld im Sinne des Obligationenrechts darstellen. Krypto-Geldlöhne wären damit von Vornherein ausgeschlossen. Geld erfüllt nach der ökonomischen Theorie drei Funktionen: (i) Tauschmittel, (ii) Recheneinheit und (iii) Wertanlage. Während die Tauschmittelfunktion im Vergleich zu Fiatwährungen keine besonderen Probleme bereitet, verwenden die wenigsten Menschen im Alltag Kryptowährungen als Rechnungseinheit. Zudem ist die Eignung von Kryptowährungen als langfristige Wertanlage noch nicht erwiesen. Allerdings scheinen sowohl der Bundesrat, die ESTV, die FINMA als auch die Schweizerische Nationalbank davon auszugehen, dass Bitcoin und mutmasslich auch einige andere Kryptowährungen Geldcharakter aufweisen oder zumindest geldähnlich sind.

Falls man dennoch die Auffassung vertreten möchte, dass Kryptowährungen kein Geld darstellen und damit nicht als Geldlohn ausgerichtet werden können, dann könnten sie in zivilrechtlicher Hinsicht als Naturallohn qualifizieren. Ein Naturallohn besteht bspw. in der Bereitstellung von Verpflegung und Unterkunft, der Überlassung eines Geschäftswagens für den Privatgebrauch oder der Leistung von Aktien und Optionen am Unternehmen. Da der Naturallohn ohne Weiteres mit Art. 322 Abs. 1 Obligationenrecht vereinbar ist, spielt es für die Frage der Zulässigkeit letztendlich keine Rolle, ob Krypto-Löhne als Geld- oder Naturallohn qualifizieren. (Randbemerkung: Ungeachtet der obigen Ausführungen zum Lohn dürfte die Ausrichtung einer Gratifikation in Kryptowährungen keine rechtlichen Probleme bereiten.)

Wir können also zusammenfassen, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine gegenüber dem Gesetz – d.h. Bargeld, das in Schweizer Franken denominiert ist – abweichende Regelung vorsehen dürfen. Der Privatautonomie sind dennoch gewisse Grenzen gesetzt.

Achtung Arbeitnehmerschutz!

Den Arbeitgeber trifft eine gesetzliche Fürsorgepflicht gegenüber dem Arbeitnehmer (Art. 328 ff. Obligationenrecht). Der Arbeitgeber hat namentlich die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Dasselbe gilt hinsichtlich der Bearbeitung von Personendaten (was bei der Verwendung der Blockchain eine Herausforderung darstellen kann).

Im Speziellen trifft den Arbeitgeber eine Lohnsicherungspflicht. Diese Pflicht soll garantieren, dass der Arbeitnehmer den vereinbarten Lohn tatsächlich, rechtzeitig und in möglichst voller Höhe ausbezahlt erhält. So verlangt auch das neuseeländische Ruling, dass eine Sperrfrist oder ähnliche Einschränkungen der Verfügbarkeit unzulässig sind. Der Arbeitnehmer muss am Tag der Fälligkeit der Lohnforderung frei über den Lohn verfügen können.

Ferner muss der Arbeitnehmer gemäss Rechtsprechung die Höhe seines Lohnes voraussehen können. Weil für die Lohnforderung des Arbeitnehmers das Nennwertprinzip gilt, d.h., 100 Schweizer Franken entsprechen 100 Schweizer Franken, unabhängig von der tatsächlichen Kaufkraft einer Geldeinheit, ist die Voraussehbarkeit besonders in Fällen bedeutsam, in denen die Kaufkraft des Geldlohnes schwankt. Im Vergleich zu etablierten Fiatwährungen wie Schweizer Franken, Euro oder US-Dollar sind die kurzfristigen Preisvolatilitäten von Kryptowährungen tatsächlich sehr viel höher. Mit anderen Worten lässt sich mit derselben Kryptowährungseinheit je nach Auszahlungszeitpunkt eine unterschiedliche Menge an Gütern und Dienstleistungen erwerben. Die hohe Volatilität von Kryptowährungen wird denn auch als die Krux von Krypto-Löhnen angesehen.

Umsetzungsvarianten

Krypto-Löhne können in den folgenden beiden Grundvarianten umgesetzt werden:

| Vereinbarter Nominallohn | Ausgerichteter Reallohn | |

| Fixierter Krypto-Lohn | Fiatwährung | Kryptowährung |

| Echter Krypto-Lohn | Kryptowährung | Kryptowährung |

Fixierter Krypto-Lohn: Grundsätzlich unproblematisch ist der Krypto-Lohn, dessen Auszahlung betragsmässig an eine Fiatwährung gekoppelt ist. Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren, dass der Krypto-Lohn im Zeitpunkt der Ausrichtung einem im Voraus fixierten Schweizer Franken-Betrag zu entsprechen hat (die Höhe des auszurichtenden Krypto-Lohnes wird in diesem Fall zum aktuellen Tageskurs im Zeitpunkt der Fälligkeit der Lohnforderung berechnet). In einer solchen Konstellation ist die Höhe des Krypto-Lohnes für den Arbeitnehmer auf jeden Fall genügend vorhersehbar. Ebenfalls zweitrangig sind Schutzüberlegungen in Fällen, in denen Stablecoins, deren Preise an eine Fiatwährung gebunden sind, Gegenstand des Lohnes sind. Hier kann der Arbeitnehmer ebenfalls zuverlässig abschätzen, wie hoch der Lohn ausfallen wird.

Der Arbeitgeber trägt in diesem Fall das Volatilitätsrisiko bis zur Ausrichtung des Krypto-Lohnes. Das Risiko, dass ungünstige Preisschwankungen in der Zeit zwischen Ausrichtung des Krypto-Lohnes und allfälligem Umtausch in Fiatwährung eintreten, hat grundsätzlich der Arbeitnehmer zu tragen. Es besteht namentlich keine grundsätzliche gesetzliche Pflicht, dass der Arbeitgeber das Volatilitätsrisiko über einen längeren Zeitraum nach der Auszahlung zu tragen hat. So muss etwa der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nach Ausrichtung des Lohnes allfällige Kaufkraftverluste, die aufgrund von Inflation entstehen, nicht ersetzen (kein gesetzlicher Anspruch auf Teuerungsausgleich). In einem kürzlich ergangenen Entscheid, der sich mit der Thematik der Frankenstärke beschäftigt, hat das Bundesgericht denn auch bestätigt, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass der Arbeitnehmer gewisse Wechselkursrisiken selbst zu tragen hat, sofern dies mit ihm vorab vereinbart wurde und ihm die besonderen Umstände bekannt waren.

Demgegenüber wird teilweise geltend gemacht, dass das Volatilitätsrisiko des Lohnes Teil des Betriebsrisikos darstellt und darum auf jeden Fall vom Arbeitgeber zu tragen ist. Entsprechend wird vereinzelt verlangt, dass der Arbeitgeber die Kaufkraft des Krypto-Lohnes während eines Monats nach der Ausrichtung zu garantieren habe. Diese Auffassung geht davon aus, dass der Zwecks des Lohnes hauptsächlich darin besteht, die Lebenshaltungskosten des Folgemonats zu bewältigen. Diese Meinung trägt allerdings den unterschiedlichen Umständen des Einzelfalles zu wenig Rechnung. Bereits heute können Arbeitnehmer eines Start-up-Unternehmens ihren Lohn teilweise oder vollständig in Beteiligungsrechten ausbezahlt erhalten. Auch wenn sie anders als bei Kryptowährungen einen gewissen Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens und damit auf den Wert der Anteile haben dürften, ist deren (hohes) Ausfallrisiko von den Arbeitnehmern zu tragen.

Sofern der Arbeitnehmer die Volatilitätsrisiken von Kryptowährungen kennt und deren Auswirkungen abschätzen kann, spricht darum nichts dagegen, dass er damit zusammenhängende Risiken selbst zu tragen hat. Sinnvoll ist jedoch die neuseeländische Regelung, wonach es dem Arbeitnehmer relativ einfach möglich sein muss, den Krypto-Lohn in Fiatwährung umzutauschen (siehe oben).

Echter Krypto-Lohn: Bei Krypto-Löhnen, deren Auszahlungsbetrag in Kryptowährung vereinbart ist, trägt der Arbeitnehmer ohne abweichende Regelung das volle Preisvolatilitätsrisiko und damit allfällige Schwankungsverluste. Die reale Höhe des Lohnes kann in solchen Fällen von Monat zu Monat stark variieren, was hinsichtlich der Fixkosten des Arbeitnehmers wie Mietzins und Versicherungsprämien tatsächlich problematisch sein dürfte. Solche Krypto-Löhne werden darum aus Schutzüberlegungen als grundsätzlich heikel erachtet.

Wie technisch darf es sein?

Angesichts der Innovationshöhe von Kryptowährungen ist es ferner wichtig, dass der Arbeitgeber Rücksicht auf die technischen Fähigkeiten des Arbeitnehmers nimmt. Bereits das Aufsetzen eines Wallets, aber vor allem der Umtausch von Kryptowährung in Fiatwährung könnten für viele Arbeitnehmer eine nicht zu unterschätzende Herausforderung darstellen. Die Folgen eines allfälligen Verlusts des Private Keys für den Arbeitnehmer dürfen ebenfalls nicht unterschätzt werden. De facto bedeutet dies, dass Arbeitgeber Krypto-Löhne lediglich auf Initiative ihrer Arbeitnehmer ausrichten sollten. Eine Ausnahme ist allenfalls dort zu machen, wo der Arbeitgeber selbst ein Krypto-Geschäftsmodell betreibt.

Der Arbeitnehmer wird schliesslich dadurch geschützt, dass Abreden über die Verwendung des Lohnes im Interesse des Arbeitgebers nichtig sind (Art. 323b Abs. 3 Obligationenrecht). Diese Bestimmung soll den Arbeitnehmer vor allem davor schützen, dass er anstelle einer Entlohnung in Geld die vom Arbeitgeber produzierten Waren beziehen muss. Allerdings besteht bei Kryptowährungen grundsätzlich kein Risiko in dieser Hinsicht, da eine Kryptowährung wie Bitcoin definitionsgemäss kein Produkt eines bestimmten Arbeitgebers darstellt. Problematisch könnte allerdings bereits der Fall sein, in dem der Arbeitgeber im Rahmen eines Initial Coin Offerings eine von ihm kontrollierte «Kryptowährung» emittiert und diese seinen Mitarbeitern als Lohn zuteilen möchte. Von einer nichtigen Abrede wäre wohl dann auszugehen, wenn der Krypto-Lohn zudem lediglich gegen Güter und Dienstleistungen des Arbeitgebers eingetauscht werden könnte (z.B. auf dessen Internetplattform).

Was sollte bei der Strukturierung eines Krypto-Lohnes beachtet werden?

Obschon der Krypto-Lohn mit Schweizer Recht grundsätzlich vereinbar ist, sollte bis zur Klärung der Rechtslage durch ein Gericht eine eher konservative Strukturierung gewählt werden.

Eine sinnvolle Strukturierung des Krypto-Lohnes wäre wohl darin zu erblicken, dass nicht der gesamte Lohn, sondern lediglich ein Teil der Lohnsumme in Kryptowährung ausgerichtet wird. Oft wird im Sinne einer Daumenregel der Krypto-Lohnanteil auf 25% des Gesamtlohnes begrenzt. Eine gesetzlich fixierte Grösse stellt dies allerdings nicht dar. Den Umständen entsprechend können tiefere und höhere Werte gerechtfertigt sein. Ferner ist es empfehlenswert, den Nominallohn weiterhin in Schweizer Franken festzusetzen, um allfällige unvorhersehbare Lohnschwankungen zu vermeiden. Trotz Frankenbindung muss sich der Arbeitnehmer indes bewusst sein, dass zwischen Auszahlung und Umtausch der Preis der Kryptowährung sich zu seinen Ungunsten ändern kann. Auf dieses Risiko sollte der Arbeitgeber explizit hinweisen. Denkbar wären auch Vereinbarungen, die einen Krypto-Nominallohn durch eine Wertanpassungsklausel absichern.

Klar ist allerdings auch, dass der Arbeitnehmer nicht jede Form von Krypto-Lohn zu akzeptieren hat. Es eignet sich denn auch nicht jedes Angebot von Kryptowährung gleich gut als Lohn. So scheint es gegen die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und gegen Treu und Glauben zu verstossen, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Kryptowährung als Lohn ausrichtet, die dieser nur sehr aufwendig und kostspielig in eine Fiatwährung oder in andere Kryptowährungen tauschen kann oder deren Preise besonders volatil sind. Löhne in Bitcoin, Ethereum und anderen Marktgrössen scheinen demgegenüber weniger problematisch, da sie an den meisten Krypto-Börsen relativ rasch ganz oder teilweise in Fiatwährungen umgetauscht werden können. Gleichzeitig erlaubt diese Vorgehensweise dem Arbeitnehmer einen Teil seines Ersparten in Kryptowährungen zu halten.

Es soll schliesslich nicht vergessen werden, dass Sozialversicherungsbeiträge grundsätzlich weiterhin in Schweizer Franken abzuführen sind.

|

Sinnvolle Strukturierung |

Eher

problematische Strukturierung | |

| Kryptowährung | Bitcoin, Ether, Fiat-Stablecoins | «Shitcoins» |

| Krypto-Anteil | z.B. 20-30% des Lohnes | 100% des Lohnes |

| Nominallohn | Krypto-Lohn ist wertmässig an Fiat-Nominallohn gebunden. | Bereits der Nominallohn ist in Kryptowährung (z.B. Lohn = 1 BTC pro Monat). |

Mit der Zeit gehen

Historisch betrachtet unterliegt die Form der Entlohnung einem steten Wandel. Vor noch nicht allzu langer Zeit gab es keine andere Möglichkeit als die Ausrichtung des Lohnes in Form von Münzen und Banknoten. Demgegenüber kam dem Bankscheck in der Schweiz eine eher untergeordnete Bedeutung zu. Heute sind Post- und Banküberweisungen der absolute Standard. Der nächste Entwicklungsschritt könnten Krypto-Löhne sein.

Wir haben gesehen, dass Krypto-Löhne gemäss Schweizer Arbeitsrecht grundsätzlich zulässig sind. Die Frage ist also nicht, ob man darf, sondern wie man Krypto-Löhne strukturieren soll. Nach vorliegender Auffassung soll ein technisch versierter Arbeitnehmer, welcher der Ausrichtung ausdrücklich zugestimmt hat und dem insbesondere das Preisvolatilitätsrisiko bewusst ist, frei darüber entscheiden können, einen Teil seines Lohnes in Kryptowährung zu beziehen. Da die Rechtslage allerdings noch nicht im letzten Detail geklärt ist, ist es für die meisten Unternehmen empfehlenswert, eine eher konservative Strukturierung des Krypto-Lohnes zu wählen.

Literatur zum Thema:

- Jean Christophe Schwaab, Le paiement du salaire en monnaie virtuelle comme le bitcoin, Jusletter vom 12. Mai 2014

- François Piller, Virtuelle Währungen – Reale Rechtsprobleme?, AJP 2017, S. 1426 ff.

- Angela Hensch, Die Sicherung des Lohnes, AJP 2014, S. 747 ff.

Der vorliegende Beitrag wurde im Crypto Valley Journal veröffentlicht.